La naissance d’écosystèmes postglaciaires primaires

Naissance de nouvelles espèces postglaciaires

―Solène DargaudComprendre la vie après les glaciers : un défi scientifique et écologique

Le recul des glaciers alpins n’est plus un mythe. Grâce aux données satellites, depuis le petit âge glaciaire (1850) près de 2372km² de zones désenglacées ont été identifiées dans les alpes européennes. Ces espaces, parfois minéraux, parfois couverts de jeunes forêts, pelouses ou arbustes, donnent naissance à une nouvelle dynamique écologique. Pourtant, peu de scientifiques s’y consacrent encore, notamment pour les milieux aquatiques qui émergent (lacs, mares, zones humides), souvent négligés malgré leur richesse.

Des sols en apparence stériles, mais foisonnants de vie

Francesco Ficetola, de l’Université de Milan, rappelle combien les premiers temps postglaciaires sont cruciaux. En quelques décennies, ces surfaces perçues comme « morts » accueillent des forêts complexes. L’analyse ADN des sols révèle une diversité étonnante : plantes, champignons, bactéries, animaux... tout un monde s’organise. Ce processus de colonisation est lent mais commence dès la disparition des glaces, mais les espèces glaciaires, elles, disparaissent souvent avant d’être documentées.

L’eau, artère de la vie postglaciaire

Florent Arthaud (USMB, OFB, Ice&Life) souligne l’importance de l’eau issue de la fonte glaciaire. Celle-ci alimente de nouveaux cours d’eau et lacs, dont le nombre a bondi de 22 % depuis 1990, atteignant plus de 110 000 dans le monde. Ces milieux aquatiques sont froids, turbides et en perpétuelle fluctuation. Ils hébergent une faune spécifique qui évolue en fonction de la clarté et de la température de l’eau. La colonisation y est rapide une fois le lien avec le glacier rompu.

Mares et étangs : un trésor ignoré

Marie Lamouille-Hébert (FNE-74) attire l’attention sur les mares alpines, peu connues mais cruciales. Situées entre la limite des arbres et celle des neiges éternelles, elles abritent une biodiversité menacée. Leur stabilité dépend de trois facteurs : la température, la durée de présence de l’eau (hydropériode) et leur connectivité avec d’autres milieux. Un programme d’action est en cours pour les préserver, impliquant citoyens et acteurs du territoire.

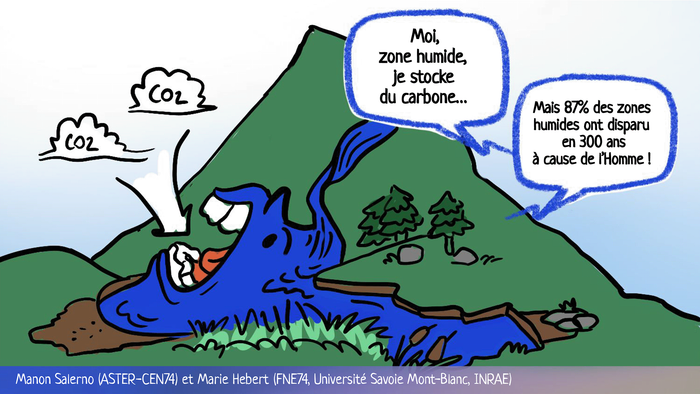

Les zones humides : invisibles mais essentielles

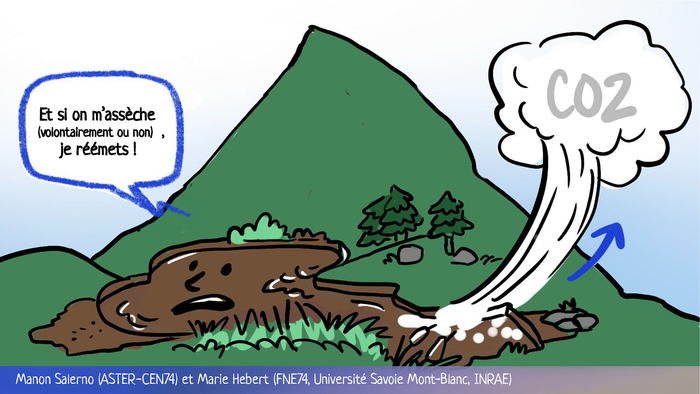

Manon Salerno (Asters-CEN74, Ice&Life) rappelle que les zones humides postglaciaires échappent souvent aux satellites. Le terrain reste indispensable pour les détecter et comprendre leur rôle. Au Mont Ruan, par exemple, 30 mares ont été découvertes autour du glacier, accueillant déjà une vingtaine d’espèces végétales et autant d’insectes. Ces milieux, bien que jeunes, sont cruciaux pour le stockage du carbone. Or, leur assèchement libère ce carbone, posant un enjeu majeur de conservation.

Cédric Dentant (Parc National des Écrins) montre que le vivant n’est pas seulement colonisateur : il façonne le paysage. Arbres, mousses, plantes, insectes interagissent pour créer un écosystème cohérent. Le Saule de lagger, par exemple, tapisse les rives et ralentit l’eau, tandis que le trèfle des rochers enrichit les sols. Ces marges glaciaires deviennent ainsi des sanctuaires de biodiversité, mélange de vivant et d’inanimé, émerveillant celles et ceux qui les découvrent.

Conclusion : une responsabilité collective

Dans un contexte de réchauffement accéléré, ces écosystèmes en formation sont à la fois des sentinelles et des symboles de résilience. Les scientifiques insistent sur l’importance de documenter, protéger et comprendre ces milieux. Leur préservation ne tient pas seulement à la beauté des paysages, mais aussi à leur rôle dans le cycle du carbone, de l’eau et de la vie. Une biodiversité nouvelle est en train de naître sous nos yeux. À nous de la défendre.

Consulter le bilan de la première édition ici