Glaciers et écosystèmes postglaciaires : protéger la nature du futur

Sur les marges du glacier de Tré-la-Tête, territoire d’expérimentation de la protection forte en Haute-Savoie

―Solène DargaudFaire récit pour mieux protéger

Le programme ÉRABLE, porté par le ministère de la Transition écologique, entend renouer le lien entre humains et nature via la mise en récit des enjeux liés à la biodiversité. L’ambition : mobiliser la science, l’art et les territoires autour d’un projet commun de connaissance, d’anticipation (à horizon 2100) et de transformation. Le projet « Agir pour les glaciers », porté par l’Université Savoie Mont Blanc et l’association marge sauvage, intégré dans cette dynamique, vise à mieux préserver les écosystèmes postglaciaires.

Des espaces à inventer

Jean-Christophe Clément (USMB, Ice&Life) rappelle que les 270 000 glaciers de la planète sont en train de fondre, libérant autant de futurs territoires écologiques. S’il faut agir pour le climat pour préserver les glaciers, cette transformation écologique impose aussi de repenser le cadre de protection de ces écosystèmes. L’enjeu est de ne pas reproduire les erreurs passées : exploiter d’abord, protéger ensuite. Le travail de plaidoyer de l’équipe d’Ice & Life a permis de générer l’engagement de l’État français à protéger l’ensemble de ses glaciers et écosystèmes dans la Stratégie Nationale Biodiversité 2030, et la mobilisation locale, comme à Bourg-Saint-Maurice, montre qu’il est possible d’en faire un projet de territoire.

Protection forte : un cadre à renforcer

Stéphane Morel (DDT Savoie) rappelle que si de nombreux statuts existent (arrêtés de protection, réservés naturelles, parcs nationaux...) les moyens humains et financiers font souvent défaut. Il ne suffit pas de créer des « paper parks », il faut donner vie à la réglementation. Arnaud Gauffier (CEN-73) insiste sur la nécessité de connecter ces zones protégées, de garantir leur surveillance et de les intégrer dans des dynamiques scientifiques et citoyennes.

Christian Schwoehrer (Asters-CEN 74) partage l’exemple de la réserve naturelle des Contamines-Montjoie, où une protection forte a été mise en place sur le glacier de Tré-la-Tête. Suivi depuis plus d’un siècle, ce site bénéficie d’un diagnostic scientifique et d’une forte reconnaissance locale. Protéger les glaciers aujourd’hui avec les outis existants permet aussi de protéger la nature du futur qui émergera du retrait glaciaire. Cette volonté d’agir pour le présent et le futur, portée par Ice&Life, a permis la création de l’Arrêté de Protection des Habitats Naturels du Mont-Blanc par le Président Macron en 2020.

Quel droit pour ces territoires ?

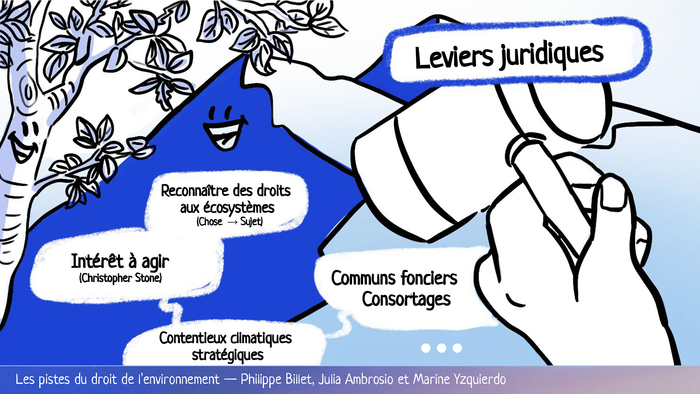

Philippe Billet (Université Lyon 3) dresse un constat sévère : les écosystèmes glaciaires et postglaciaires sont des impensés du droit. Le droit existant (européen et français) est fragmenté, inopérant ou trop lent. Parmi les pistes mentionnées, il propose de mobiliser la domanialité publique naturelle pour garantir la protection juridique de ces espaces : inaliénables, imprescriptibles, non aménageables. Il appelle à des outils spécifiques, adaptés à ces réalités mouvantes, potentiellement transfrontalières.

Des pistes nouvelles : communs fonciers et droits de la nature

Julia Ambrosio (USMB) invite à s’inspirer des communs fonciers, ces formes ancestrales de gestion partagée des ressources naturelles. Plusieurs territoires de montagne sont déjà organisés ainsi (par exemple, les consortages à Chamonix). Pourquoi ne pas créer de « zones test » de préservation collective, gérées par les habitants avec l’appui de la puissance publique ?

Marine Yzquierdo (Notre Affaire à Tous) pousse la réflexion plus loin, en plaidant pour la reconnaissance des droits de la nature : accorder aux glaciers une personnalité juridique, comme cela a été fait en Inde, en Nouvelle-Zélande ou en Bolivie. Cela permettrait, entre autres, de leur attribuer le droit d’exister, de se régénérer, et même d’être représentés en justice. Si cette approche soulève des défis juridiques (qui est responsable en cas de dommages ?), elle ouvre une perspective radicalement nouvelle sur notre rapport au vivant.

Conclusion : anticiper le vivant de demain

Protéger les glaciers, ce n’est pas seulement préserver ce qui reste. C’est anticiper ce qui advient. Les marges glaciaires sont les matrices de nouveaux écosystèmes. Pour qu’ils puissent se développer librement, il faut les accompagner, les comprendre, les encadrer. Il ne s’agit pas de figer la nature, mais de lui redonner du temps et de l’espace. Le droit, la science, les récits et les territoires, les experts et les citoyens ont un rôle à jouer, ensemble, pour faire émerger une protection à la hauteur des enjeux du siècle.

Consulter le bilan de la première édition ici