Écosystèmes postglaciaires : des sanctuaires menacés

Inquiétude à cause des risques liées aux fontes

―Solène DargaudDes menaces amplifiées par le dérèglement climatique

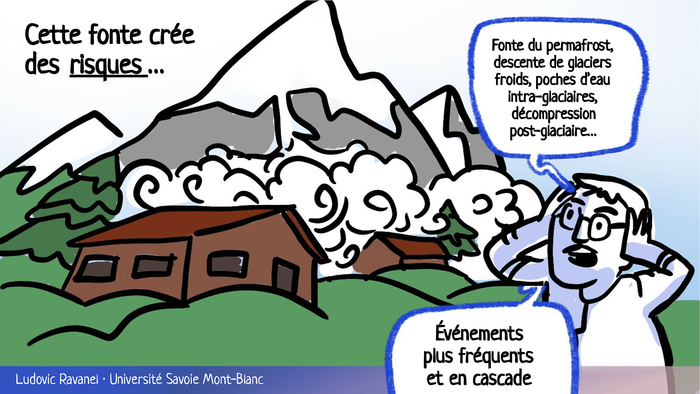

Ludovic Ravanel (USMB) identifie différents processus glaciologiques et géomorphologiques à l’origine de menaces. Les glaciers tempérés (à 0°C) sur pentes raides peuvent par exemple devenir instables s’il y a de l’eau sous pression sous le glacier. Les glaciers froids (à température négative) et suspendus, eux, peuvent se déstabiliser en passant à un état figé à un état tempéré dans lequel le glacier glisse sur la roche. Les poches d’eau (sous-, intra- ou supra-glaciaires), invisibles à l’œil nu, peuvent exploser et provoquer des crues soudaines, comme en juin 2024 à La Bérarde, où l’eau d’un glacier s’est cumulée à celle de la pluie et de la fonte de la neige. Enfin, la dégradation du permafrost et la décompression postglaciaire fragilisent les parois rocheuses, entraînant des écroulements de plus en plus fréquents.

Ces menaces peuvent s’enchaîner le long d’un versant, provoquant des phénomènes en cascade qui sont encore difficilement modélisables. Les infrastructures humaines (routes, stations, villages) en aval se trouvent de plus en plus exposée à ces aléas interconnectés, dans un contexte de réchauffement global et de perte de stabilité des reliefs.

Le tourisme hivernal : un usage intensif des zones désenglacées

Adrien Guérou (USMB, Ice&Life) rappelle que les zones glaciaires et postglaciaires sont désormais investies par le tourisme de masse. 44 stations de ski européennes occupent ces marges, dont 11 en France. Cela représente 500 km de pistes damées, dont 300 km directement sur des zones anciennement glaciaires. À cela s’ajoutent 200 km de remontées mécaniques. Le sol est compacté, la faune dérangée, la flore empêchée de coloniser, et la pression s’intensifie d’année en année.

L’hydroélectricité : une dépendance grandissante

Avec l'interdiction de nouveau projet de centrale nucléaire en Suisse par référendum, la pression sur l’hydroélectricité s’intensifie. Déjà 14 barrages suisses empiètent sur ces milieux, et 21 au total dans les Alpes européennes (Autriche, Italie comprises). Ces infrastructures modifient les régimes d’écoulement, interrompent la connectivité écologique et transforment des milieux naturels en bassins de rétention.

L’exploitation minière : le cas emblématique des Andes

Marie Forget (USMB) alerte sur une autre menace : l’extraction minière, notamment dans les Andes. Moins peuplées, ces régions attirent les industriels en quête de métaux rares. Les marges glaciaires, déjà fragiles, se retrouvent grignotées par les infrastructures minières. L'exemple de la mine de Pascua Lama (Barrick Gold) à la frontière chileno-argentine est emblématique : trois glaciers détruits rien qu’à l’étape d’exploration. Face à l’opposition massive des populations locales et des associations environnementales, le projet a été bloqué, et l’Argentine a voté une loi de protection des glaciers en 2010. Mais les menaces persistent.

L’exploitation minière amène aussi des dépôts de poussières sur les glaciers, réduisant leur pouvoir de réflexion solaire (albédo) et accélérant leur fonte. Les glaciers rocheux, éléments essentiels pour la régulation thermique et hydrique, sont particulièrement touchés, avec des pertes estimées aux deux tiers dans les zones exploitées.

Vers une régulation nécessaire des marges glaciaires

Jean-Baptiste Bosson (Ice&Life) rappelle que les 110 000 lacs glaciaires formés depuis la fin du Petit Âge Glaciaire représentent aussi des opportunités pour les industries extractives, qui lorgnent ces espaces encore peu réglementés. Pourtant, seuls 3 % de ces lacs ont connu une vidange brutale à ce jour. Le risque n’est pas tant la nature que l’absence de gouvernance claire sur ces écosystèmes en formation.

Conclusion : un équilibre à reconstruire

Les écosystèmes postglaciaires sont à la croisée des chemins. Refuges pour la biodiversité, ils sont aussi convoités pour leur eau, leur énergie, leurs ressources. Leur fragilité nécessite une approche intégrée : réguler, protéger, restaurer. Ne pas agir, c’est laisser faire une transition non maîtrisée, au profit de logiques économiques court-termistes. Ces zones sont notre mémoire du climat... et peut-être, notre futur.

Consulter le bilan de la première édition ici